進研ゼミの受講をしようと思っているのですが、紙とタブレットのどちらにするかで悩んでいます。

どっちがおすすめですか?

子どものタイプによってどちらがいいかは違います。

夏休みの宿題は、

・計画的に終わらせるタイプ

・ため込むタイプ

どちらでしたか?

計画的なタイプなら紙の教材(オリジナルスタイル)

ため込むタイプならタブレット教材(ハイブリッドスタイル)

がおすすめです。

もくじ

紙の教材とタブレット教材、どちらがいいか

紙の教材(オリジナルスタイル)とタブレット教材(ハイブリッドスタイル)を選ぶときに考えないといけないときは、

1.続けやすさ

2.理解しやすさ

3.演習量

です。

1.続けやすさ

どんなに質が良くて成績のあがる教材でも、続けることができなかったら意味がありません。

分厚い問題集に挑戦して途中で投げ出すより、薄い問題集を最後まできっちりやった方が学力はつきます。

「続けられるかどうか」がいちばん重要なんです。

それを判断するのに分かりやすいのが夏休みの宿題です。

夏休みの宿題を問題なく終わらせることができる子は、紙の教材でも問題なく取り組めると思います。

でも、ギリギリで焦りだす子は、計画的に取り組むのが苦手なので、「続けやすさ」を重視して作られているタブレット教材の方が向いています。

2.理解しやすさ

問題を解くときの解説は、

紙の教材は「文字とイラスト」

タブレット教材では「動画」

です。

タブレットでは、解き方の説明が動画やカラーのイラストで説明されるので、紙よりも視覚的に理解しやすくなっています。

これもどちらが良いという訳ではなく、子どものタイプによって好みが分かれます。

文字を読むことに抵抗がなく、紙に書かれた解説を読んで理解しようとするタイプなら、紙の方がいいです。

動画でゆっくり説明されるのがまどろっこしいそうです。(我が家の長女談)

逆に、分からない問題があった時に、解説を読むのが苦手で投げ出してしまうタイプの子には、動画で説明してもらえるタブレット教材の方が向いています。

3.演習量

演習量が多いのは紙の教材です。

上位高を目指すなら演習量が大切になってくるので、問題量の多い紙の教材をおすすめします。

部活などで時間がなくて最低限の勉強をしたいなら、取り組みやすいタブレット教材。

タブレットでは問題を解いたときの正解・不正解を把握して、問題の難易度を変えてくれます。

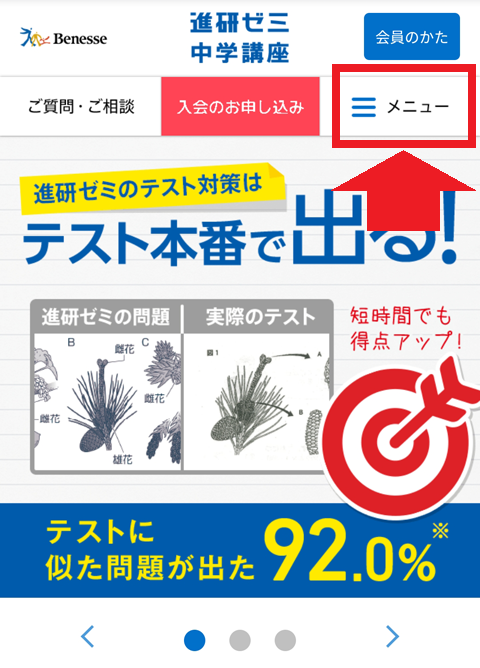

進研ゼミ公式ページの中に、紙の教材かタブレット教材のどちらが向いているのか、診断してくれるページがあります。

↓アクセス方法はこちら

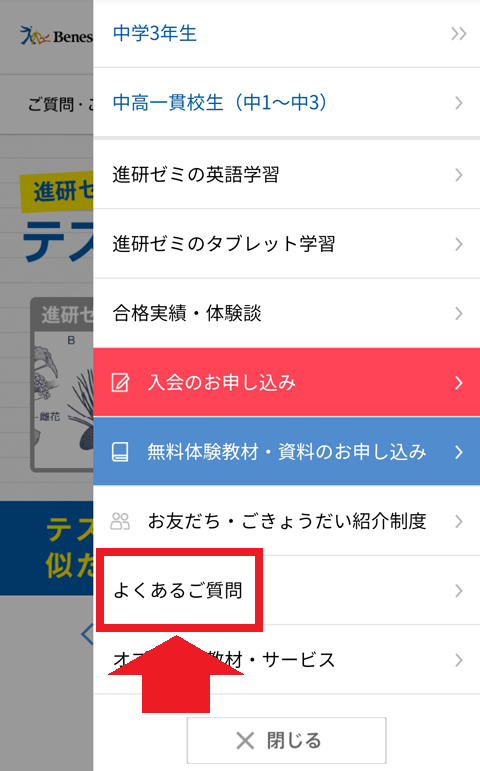

1.右上の「メニュー」を押す。(パソコン場合は右上の「よくある質問」を押す)

2.下にスクロールして「よくある質問」を押す

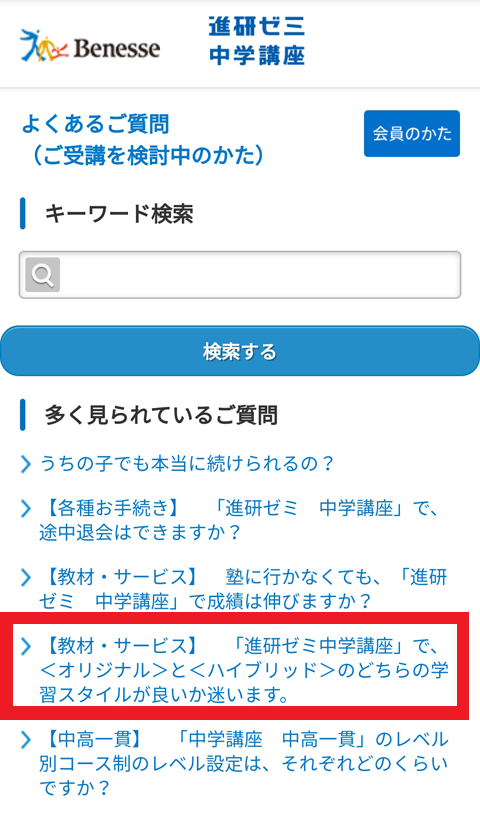

3.「【教材・サービス】 「進研ゼミ中学講座」で、<オリジナル>と<ハイブリッド>のどちらの学習スタイルが良いか迷います。」という質問を見る

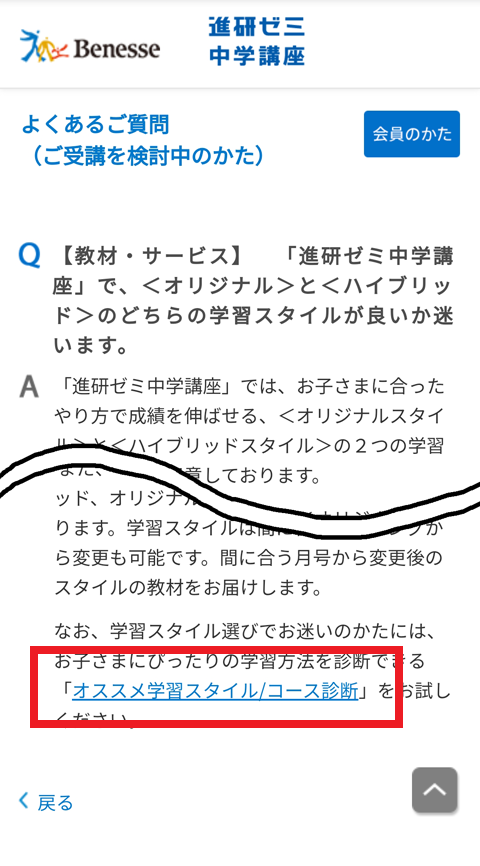

4.質問の下の方にある「オススメ学習スタイル/コース診断」を押す

どうしても決められない時は、こちらを参考にしてください。

紙の教材(オリジナルスタイル)について

紙の教材(オリジナルスタイル)の特徴

◆紙のテキストで学習を行う<オリジナルスタイル>の特長◆

・自分で学習プランを立てて、自分のペースで勉強を進めていけます。

・中学生のつまずきどころに先回りしたテキストで、しっかり理解。

・テストは紙だから、自分の手を実際に動かして演習することで理解度を確認。

1か月に1回、テキストが届きます。

1か月にやるページ数はわかっているので、1ヶ月で終わるような計画を立てて(「平日1ページ、土日2ページ」程度の簡単な計画)コツコツ進めていきます。

最後に赤ペン問題を提出して終わりです。

数学と英語は、

基礎問題が多い「スタンダード」

応用問題が多い「ハイレベル」

の2種類があり、自分に合ったレベルで受講できます。

40年の歴史の中で研究された、中学生が間違えやすい問題・実際にテストに出やすい問題にしっかり取り組むことができます。

ハイブリッドスタイルよりも紙に書く量が多いので、実際のテストに役立つ経験を積むことができます。

自分で紙に書くので、「わかったつもりでも、実際に自分で解いてみるとできなかった」ということが起こりにくくなります。

紙の教材(オリジナルスタイル)が向いている子

・夏休みの宿題をきちんと終わらせるタイプ

・分からない問題があったときに、解説を見ながら解こうとする意志がある(解き方の解説を文字を読むのが苦痛でない)

・手を動かして問題集を埋めていくのが好き(やった感が目で見て分かる)

・上位校を目指している(紙のテキストでどんどん演習量をこなしていった方がいい)

紙の教材(オリジナルスタイル)の口コミ

動画の解説だと、分かっていることが飛ばせないので不便です。紙の方が効率がいいですね。

タブレット教材(ハイブリッドスタイル)について

タブレット教材(ハイブリッドスタイル)の特徴

◆タブレットと紙のテキストを併用して学習を行う<ハイブリッドスタイル>の特長◆

・学校の授業進度や自分で選んだレベルに応じて一人ひとりに合ったプランを提案。

・タブレットによる学習で、より学力が伸ばせる個人レッスン機能を搭載。

・テスト対策などは紙のテキストで演習して、「書いて解く力」もしっかり身につく。

・理解度や正誤パターンに合わせて問題や解説を提示。

決まった時間にアラームが鳴るので、アラームを止めて、勉強に取りかかります。

タブレットを起動すると、今日やるべきことが表示されるので、それに従って受講していきます。

週末は、紙の冊子のまとめ問題に取り組む…という流れです。

紙のオリジナルスタイルと同じように、数学と英語は、

基礎問題が多い「スタンダード」

応用問題が多い「ハイレベル」

の2種類があり、自分に合ったレベルで受講できます。

また、3年分の授業がタブレット内に保存されているので、過去の学年の内容も学習することができます。

毎日「前日の取り組み時間・内容を知らせるメール」が保護者に届くので、やっているかどうかが把握できます。

タブレット教材(ハイブリッドスタイル)が向いている子

・言われないと勉強しない(決まった時間にアラームがなります)

・部活と宿題に忙しく、家庭学習の時間がなかなか取れない(5分程度の短い単位で、居間のソファーでも受講できるので取り掛かりやすい)

・学校の授業に追いつけない。解説を見て解くのが苦手(解説が動画なので分かりやすい)

タブレット教材(ハイブリッドスタイル)の口コミ

ごはんを食べる前の5分とか、机に向かって勉強する気にはならないけれど、ちょっとタブレットを起動するくらいはできます。

受講スタイルを途中で変更することも可能

受講の途中で「紙→タブレット」「タブレット→紙」の変更も可能です。

どちらのパターンもあります。

進研ゼミの問い合わせ窓口に連絡すれば、切り替えが可能なタイミングから教材を変更してもらえます。

ただ、ハイブリッドスタイルは受講を初めて6ヶ月未満でオリジナルに変更する(もしくは6ヶ月未満で退会する)とタブレット代が請求されます。

※6ヶ月以上受講するとタブレット代は無料になります。

まとめ

紙の教材の方が演習量が多くて、実際に手を動かして問題を解くことで、自分の理解度をはっきりと認識することができます。

でも、どんなに優れた教材でも、やらないと意味がありません。

タブレットには、

・解説が理解しやすい

・隙間時間に手軽に勉強できる

というメリットがあります。

・学校の授業についていけない

・勉強をする習慣をつけたい

↓

タブレット教材

・成績上位を目指す

・すでに勉強する習慣がある

↓

紙の教材

がおすすめです。

紙の教材で問題なく続けられるなら、そっちの方がたくさん手を動かすことができるのでおすすめです。

でも、何よりも「続けること」が大切なので、紙の教材で続かなければ、あとからタブレット(ハイブリッドスタイル)に変更することも考えてみてくださいね。

資料請求すると体験見本(紙の教材は本物とほぼ同じ様式ですが、タブレットは紙の冊子です)がもらえるので、まずは資料請求して検討してみてくださいね。